このブログはGoogleのbloggerを使って書いていますが、Yahoo!やGoogleで「青い回顧録」や「EF62」とキーワードを入れても検索結果に全く表示されません。Google Search Console でインデックス登録のリクエストを上げても、リダイレクトエラーになるか、無視されてしまい、検索できない闇のブログになってしまっています(笑)原因はblogger特有の仕組みとGoogleのクローラーが合っていないようで、bloggerを利用している人の共通の悩みの種になっているようです。Googleで提供しているブログサービスがGoogleで検索できないという矛盾したサービスになってしまっていますが、無料で利用できるサービスなので仕方ないのかもしれません。もうひとつの検索エンジンMicrosoft Bingではしっかりと結果に表示されますので、当面の間はそちらからお越しいただければと思います

青い回顧録

最初の説明

ご覧いただきありがとうございます。

このブログは「1980年代の長野周辺の鉄道」をキーワードに、EF62形電気機関車、鉄道写真を中心としたピンポイント的内容になっております。 過去記事へのコメントも大歓迎です。

どうぞよろしくお願い致します。

◆ ご注意とお願い ◆

掲載しました内容は、いずれも趣味を楽しむレベルのもので、当時聞いたうろ覚えの話しや、想像などもあり、正確さを保証すものではありません。 誤記、誤表現等多々あるかと思いますので予めご了承のうえご覧下さい。また、時々加筆、修正などの更新を行っておりますので最新版をご覧下さい。当ブログの検索はMicrosoft Bingをお使いください

2025年8月21日

2025年7月25日

ワールド工芸の廃業

しばらく仕事が忙しくて、鉄道模型関係について疎くなっておりました。久しぶりにワールド工芸のホームページを訪ねたところ、あれ??今年の3月で廃業してしまっていたんですね。ワールド工芸の真鍮キットは高価でしたが、シャープな仕上がりと精度の良さでとても組立やすくファンでしたので、とても残念です。通常品の他にイベント企画品も目の付け所が良かったのですが…このブログでも下記のように何度か取り上げました。

あと、未着手なのですが、トラ90000 4段カゴがあります。ヨ6000もいずれと思っていたのですが、今となっては入手困難ですね。

とても残念

2024年4月30日

青い情景(1) EF62

2024年4月11日

2024年3月21日

TOMIX EF62(16番)

<2024年3月21日 追記>

<2014年8月7日 投稿>

TOMIX EF62(16番)を自分なりに完成させたいと思います。

手すりの取り付けやインレタ貼り、色入れなどです。

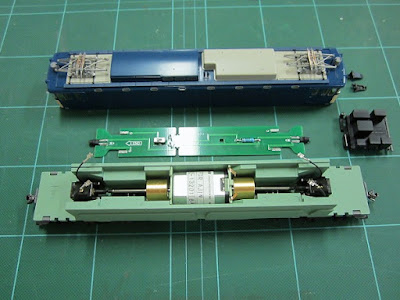

まずは分解から

意外にシンプルな構造でありがたいです。DCCを搭載するならどこかなぁとか考えてしまいますが深入り禁物。いつまでたっても完成しなくなってしまいます。

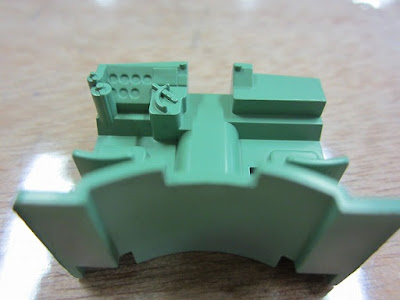

運転台です。

あれ?メーターが7個ある、それに傾斜したスイッチパネル。これってEF63??63は持ってないのですが共通部品のようです。

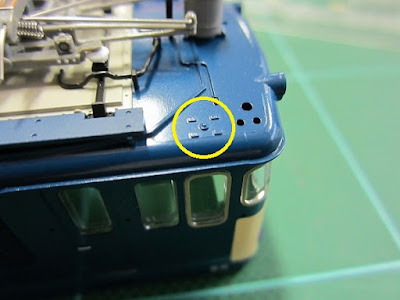

肩の明り取り窓です。

4個づつに分割されています。

エアホースとアングルコックをエコーモデル製に変えました。元だめ引き通しは白、つり合いは黒、ブレーキは赤にしました。

床下機器にくろま屋製インレタを貼りました。左からBatt、AxRe

MBlRe2、MCPRe

<2024年3月21日 追記>

2024年2月14日

EF62の鉄道模型(2025/07/25更新)

EF62の鉄道模型について、分かる範囲でまとめてみました。

発売年 ゲージ メーカー

1965年 16番 天賞堂

1972年 16番 天賞堂

1973年 16番 天賞堂

1975年 16番 天賞堂

1976年 16番 しなのマイクロ 1次2次キット

1980年 16番 天賞堂

1984年 16番 天賞堂

1984年 N TOMIX

1987年 16番 天賞堂

1996年 16番 エンドウ

1998年 16番 エンドウ

2000年 N 東京堂 1次車体のみ

2001年 16番 天賞堂 2次

2004年 N マイクロエース 1次

2009年 16番 天賞堂 1次

2011年 OJ クマタ貿易 1次

2011年 N KATO 1次

2012年 16番 エンドウ 1次2次

2012年 N マイクロエース 1次2次

2013年 16番 天賞堂 1次2次

2014年 16番 TOMIX 2次

2015年 TOMIX 2次

2017年 KATO 2次 JR仕様

2020年 KATO 2次 下関仕様

2024年 ムサシノモデル 1次

2025年 ムサシノモデル 2次

◆16番について

最初に手がけた天賞堂は、EF62が登場して直ぐの1965年に発売しています。意外に模型化が早かった機関車なのですね。この頃にEF65のような幻の特急色タイプも発売され、今ではコレクターズアイテムになっています。

その後、しなのマイクロ(後に奄美屋)からキットが出るまでは天賞堂の独断場でした。1996年にエンドウから発売されたものは、下回りが精密で軸箱可動の台車になりました。2009年に発売された天賞堂1次型は、電暖表示灯が点灯するなどギミックが加わりファンを唸らせました。

2012年のエンドウの再生産は、前回から14年ぶりのことになります。今回の再生産では、MP台車のギアタワー位置が変わった他は1998年とほぼ同じ内容でした。ただ、車体肩部のFRP製明かり窓のHゴム塗装が省略されており、目立つ部分だけに、自分で塗るとしたら大変そうです。私にはとても無理です(汗)。

2013年の天賞堂は台車が新規になり、軸箱可動になりました。上回りが精密化されていく中で、台車だけが大昔仕様でアンバランスになっていたのですが、やっと揃った感じです。電暖表示灯の点灯や運転席窓に見える赤く塗った汽笛弁が電機マニアを唸らせるところですが、価格も上昇しついに税込定価が30万の大台に乗りました。

2014年には16番では初めてのプラ製品がTOMIXから発売されました。とても出来が良く安価なのもあって人気です。

◆Nゲージについて

NゲージではTOMIXが1985年に初めて発売しました。大変よく出来ていて、動力以外は今でも十分通用する造りです。KATOも当時のカタログに予定品になっていたのですが、実現するのはずっと後になります。その15年後に東京堂からTOMIXの下回りを利用する1次形のレジン製ボディが発売されました。(完成品もありましたね)私もボディのみ購入しましたが、加工が大変だったのとレジン製で塗装が剥げ易く、途中で挫折してしまいました。

マイクロエースは2004年に1次形で参入。TOMIXの独断場に風穴を開けました。実にTOMIXの発売から19年が経ってました。

2011年にはついにKATOも1次形を発売。

2012年のマイクロエースは2次形篠ノ井パンタ変形機と1次形下関の電暖ジャンパ移設機でした。マイクロエース独特の表現は好みの分かれるところでしょうか?

2015年のTOMIXは1984年に発売されて以来、実に30年ぶりのリニューアルになりました。定評のあった旧製品に劣らず、よく似た作りと動力の改良、別パーツによる精密化、明り窓が抜けてはめ込みになったなど最近の仕様になっています。

2017年、2020年に発売になったKATOの2次形はJR仕様と下関仕様で通常の2次形は未発売になっています。

◆OJゲージについて

2011年にクマタ貿易からEF63に続く信越線電機シリーズとして発売されました。こちらは貫通扉が開いたり、台車は実車通り心皿がなく、引張棒やリンク機構が可動して動く姿は感動です。こうなってたのかと勉強になるモデルです。さすがはOJゲージ。

鉄道模型の世界は時がゆっくり進んでいます。発売のアナウンスがあってから何年、何十年も経ってようやく発売や次回再生産まで10年とか日常的です。次はいつ、どのメーカーが??

2023年11月23日

ええっ!? エコー電車??

長野駅の6、7番線の跨線橋階段(一番下り側)に今でも下記の看板が残っています!これはすごい!

ところで「エコー電車」って??もう知っている人はあまりいないですよね。エコー電車とは国鉄末期の1985年(昭和60年)頃に国鉄が打ち出したシティ電車構想の長野版です。都市間を結ぶ普通電車を増発するというやつで、「エコー電車」は長野ー上田間、安曇野地区では「あずみのエコー」、諏訪地区では「すわエコー」、最後まで残った辰野地区の「ミニエコー」とありました。各列車ともしっかりとしたヘッドマークも付いていました。命名の由来はやまびこのように行ったり来たり(反響)するイメージからで山国信州ならではの命名だったと思いますが、あまり市民権は得ず、E電のようにいつのまにかフェードアウトしてしまった感があります。

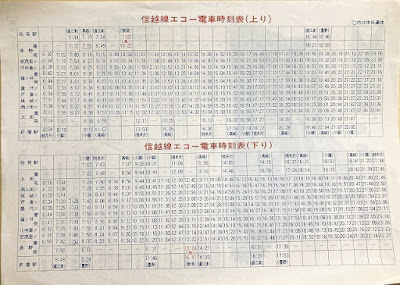

当時のパンフレットがありました。

増発するにあたっては、編成を増やす必要がありますが、当時の国鉄は財政難のため新製はせず、それまで基本5連(McM’MM’Tc)だった松本運転所の115系のM車を先頭車改造したりして3連化し対応してました。5両から3両になったため、運転本数は増えたが混雑は酷くなり当時の新聞に「座れなくなった電車」などと記事にされたこともあったようです。

ところでエコー電車ではどのくらい増発されたのでしょうか?増発前の1984年8月の時刻表によりますと、長野駅の上田方面普通列車発着時刻は下記の通りです。

上り発車時刻

6:40(軽井沢から急行信州2号)

7:15

8:05

10:42(軽井沢から急行信州4号)

12:50

13:50

14:28(長野まで急行とがくし2号)

14:56

15:30

16:06快速(軽井沢から急行信州8号)

17:01

17:55

19:04

20:13

21:23

23:07(長野まで急行とがくし4号)

計16本です。

下り到着時刻

6:43(長野から急行とがくし1号)

7:49

8:05

8:35

9:50

11:27

12:38(軽井沢まで急行信州1号)

13:54

15:08(軽井沢まで急行信州3号)

16:20(長野から急行とがくし3号)

16:57

17:46

18:44

19:29

21:33

22:48(軽井沢まで急行信州7号)

計16本です。

上り、下りとも16本でした。

エコー電車化後はパンフレットの裏側に時刻表がありました。

上りが26本、下りが27本でパンフレットのとおり大増発でしたね。そしてこれが後にJR、そしてしなの鉄道へと継承される元になったと思うと感慨深いですね。

おわり

【出典・参考文献】

●「交通公社 時刻表1984年8月号」

●「交通公社 時刻表1984年8月号」

登録:

コメント (Atom)